《都更條例》自 1998 年公告實施二十年,已是第九次修法。自士林王家文林苑事件後,都更不僅被大法官宣告部分條文違憲需限期改正,更造成居民與建商間的信任崩盤。但是,不管是基於安全、市容與住民需要,臺灣都需要新的都更條例。為挽救猶如一灘死水的都更,內政部啟動修法,可望在近日三讀。

都更打著公益性、多數決的大旗走向居民,有人樂於換新房,但也有人因經濟、情感等原因認為「金窩銀窩,不如自己的狗窩」,到底公權力與私有財產的界線如何劃定?內政部長葉俊榮先前表示,新法增加多道機制、聽證將有效減少「釘子戶」。但反迫遷連線專員徐亦甫、台灣人權促進會居住權專員林彥彤卻不這麼認為,究竟《都更條例》在他們眼裡還有哪些疑慮?

內政部表示新《都更條例》能有效減少「釘子戶」。圖為近日臺北斯文里公辦都更不同意戶的抗議標語。(攝影/廖昱涵)

一被問到葉俊榮的「釘子戶減少說」,林彥彤與徐亦甫都直接打槍此說。內政部這次信心滿滿的祭出「 3+1 道權益維護程序」,其中便包含要用「聽證」解決都更紛爭,但對於實務界而言,內政部早在 2014 年就設頒布「聽證作業要點」,不是新鮮事。

徐亦甫補充,聽證最大功能是類似調查或審判程序,應該要有整理爭點的功能,但現在的都更聽證就只是「紀錄」,主持人也不會整理或歸納意見。照理說,聽證應該檢視事實證據,例如居民認為估價有問題,或者取得同意書過程有威脅利誘等,裡面包含事實證據。

徐亦甫舉例,就像之前臉書創辦人祖克柏去國會聽證,必須面對質疑、提出證據。而既然有爭點,聽證主持人應該對此做判斷,涉及事實證據的要釐清;就算是價值問題,也應羅列或調和。令人失望的是,聽證會的實際作為就等於公聽會,林彥彤批評他近日參與的桃園航空城案、新竹公道三都市計畫變更案就是如此。讓他不禁大呼:「聽證是否是個萬靈丹,我覺得要打一個大問號。」

雖然「聽證」是第一次入都更母法,但徐亦甫感慨表示,這很難透過條文去規定,而是「政府是不是真的要讓這個程序發揮功能?」徐亦甫以土地徵收規定舉例,政府要跟人民去協商,協商不成才可以動用徵收。但實際上就是政府就開價,居民不要就視同協商破局、啟動徵收程序。

林彥彤表示,都更牽涉到建物安全、居住習慣,難免會有爭執,聽證應該是在《都更條例》的兩個根本問題——「公辦都更委託民間實施」與「允許民間自劃更新單元」解決後才能真正發揮效用,因此現階段就算加入聽證程序,也不會讓釘子戶變少。

「假」公辦 對於私權該如何保障?

台灣人權促進會居住權專員林彥彤指出,目前都更的社會信心有待重建。(資料照,攝影/蕭長展)

徐亦甫說,公辦都更最大問題在實際上政府很少自己做實施者,大部分透過招商,讓民間做實施者,等於「假公辦」。實際工作都由建商執行,有點像 BOT 模式(編按:政府將工程交由民間投資興建、經營,後再轉由政府經營)。生意人為了賺錢,和公辦都更的「公益性」目的不一定相同。他也認為公辦都更對於私人所有權的保障低,例如過去沒有同意門檻,新法的最高門檻也僅需要 1/2,讓他們對此很擔心。

林彥彤則認為,內政部在審查現場不斷說「不要與民爭利」、要信任政府,但過去 20 年來 BOT、都更做不好,就連臺北市這個全臺最有能力的地方政府也無法搞定大巨蛋爭議,更何況其他縣市?在信任度低迷的情況下,讓民間可以擔任公辦實施者的確可以「求快」拼業績,但不會有好結果。

林彥彤強調他並非完全反對公、私協力的公辦都更,而是現在的社會信任度不足。他認為,政府和住都中心等專業單位合作示範個幾年,累積信任度和規章習慣後,到時候再談開放也可以。他質疑,如果到時候又爆出個文林苑 2.0,都更又成一灘死水怎麼辦?

徐亦甫舉例,像是之前新莊老街皇翔建設案,當時爆發文資爭議。市府覺得實施者要處理,但實施者也無奈認為已按照投標文件來做。他說,其實這原理跟 BOT 一樣,像是之前國道收費員安置問題,「政府認為得標廠商要處理爭議,但廠商認為已依約辦理」這樣的戲碼就會不斷上演。

徐亦甫則提出日、韓經驗,他們的都市更新甚至以居民為主體,再將相關業務委外,將主導權握在自己手中。他批評,主導都更修法的內政部次長花敬群先前當學者的時主張鼓勵更新會(編按:土地及合法建築物所有權人自行實施的都更),但草案完全卻不見任何相關設計。徐亦甫指出:「這次最多強化的就是公辦都更的程序,而且是公開評選的程序,不是政府當實施者的程序。」

自劃都更單元 公益性不足

以北市為例,徐亦甫質疑自劃更新單元(藍、橘點)沒有內政部所言分散、孤立,也看不出與都更區(紅點)的區別,根本是政府怠於劃定。(截圖自臺北市都計整合查詢系統)

自劃單元是在政府劃定的「都市計畫區」之外,允許民間自行劃定「都更單元」都更。內政部於審查法案時不斷強調政府劃定會有「漏網之魚」、一片新房子中的幾棟老房還要特地劃定太浪費資源,因此必須保留此彈性。

但徐亦甫無奈表示:「過去臺北市自劃單元的分佈,其實蠻密集的。沒有什麼冒出一小塊⋯⋯其實就是允許建商自己做。如果面積太小,政府可以做大啊,例如說多幾個單元一起更新,因為我真的想不出何謂一整個大區域只有一棟房子需要改建。」

林彥彤也表示,內政部雖承諾會對自劃單元訂定細則,不僅實際內容未知,而且還是由一向高喊「動能不足」的地方政府來訂,更讓他們對於細緻度高度懷疑。

容積獎勵變「暴利」 應與安置措施連動

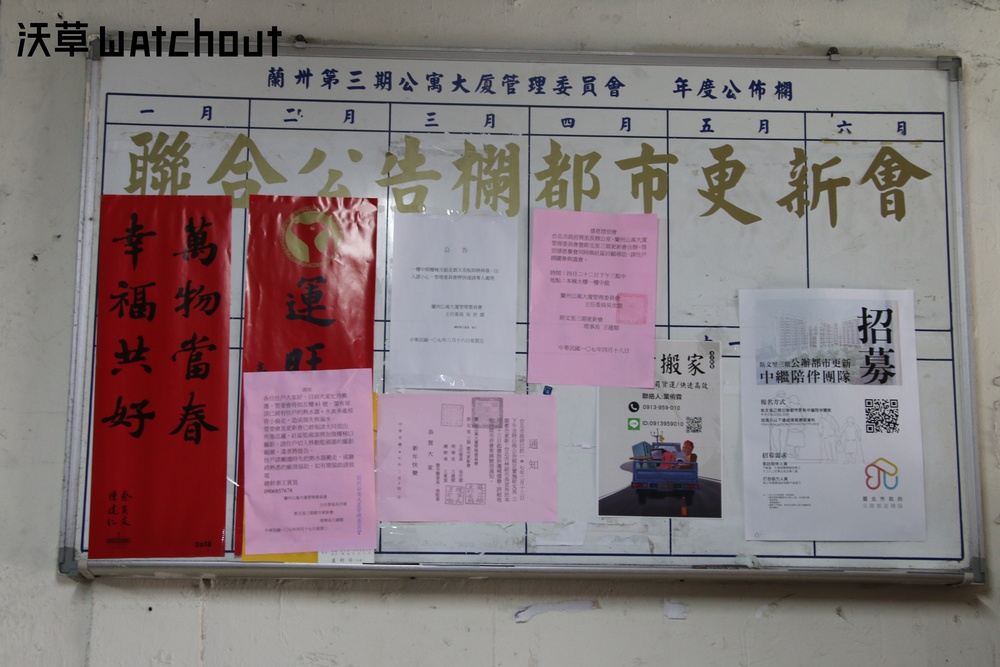

在都更期間,原住戶該如何被好好安置是實施者一大難題。圖中右下角為斯文里都更招募志工協助弱勢戶安置的文宣。(攝影/廖昱涵)

徐亦甫分析,草案中新增政府對於住戶的安置會給予社會住宅或租金補貼。他先是質疑實施者是賺到錢的人,但若實施者沒有安置的政府要幫它擦屁股,「這很奇怪」。

再來,眼見社會宅絕對不夠,大多應該會發補貼,這讓徐亦甫覺得十分可惜。這不像社會宅投資後是可以長期輪轉的。更別提有些租屋弱勢如:年長者、身心障礙者,要找到一間可住、房東也願意租的房子很難。

徐亦甫建議,應參照南韓、荷蘭作法,建商要得到容積獎勵的唯一方法就是回饋社會宅。社會宅當然也不是蓋心酸的,例如建商花兩億成本蓋社會宅,政府就多給你一些。當時韓國政府漢城奧運必須一口氣拆 70 萬人住的違章建築,為了舒緩搬遷壓力促進了這個政策。

目前韓國作法是一個都更案需回饋 20%,徐亦甫舉例如果是個一千戶的案子,要回饋 200 戶社會住宅,戶量還會因為單元裡面安置的人數而改變,「一個都更基地裡面製造的社會成本,就由這個基地解決。」等於成本是政府獎勵建商,他還可以多賺。

但徐亦甫批評,內政部卻說安置是社福問題、是社會住宅的問題,社會住宅跟都市更新不要混為一談。徐亦甫認為,或許根本的問題是「沒有人希望自家旁邊是社會宅」,都覺得會拉低房價。

徐亦甫認為,其實歐洲社會宅和降低房價不必然劃上等號,國外很多社會住宅美觀,甚至公設、長照中心、托兒所完善。徐亦甫批評政府「就是不願增加實施者的顧慮、增加建商負擔。」

提到容獎,徐亦甫特別指出較少被討論的濫發問題。他認為要住新房子,付出相對的成本也應該,沒道理期待一毛錢不花。政府可以給予租稅減免、貸款利息補助或適度容積獎勵給予幫助。

但徐亦甫表示,現在「獎勵」變「暴利」,多到讓人預期可以免費獲得新房、讓建商賺到遠多於一般不動產開發的利潤。因為除了法定利潤(事業計畫中的管理費,如:行政管理費、風險管理費等)外,其實還要再加上賣掉都更後分回的房地,那才是建商真正的獲利核心。

徐亦甫批評,內政部次長花敬群說「一坪換一坪,虛偽多於現實」,但草案中也不敢處理到底怎樣才是合理的獎勵。他認為,容積獎勵仍應參照韓、荷作法,以回饋公益為本質。

撤回同意書不該立新門檻

反迫遷連線專員徐亦甫提出新法變更撤簽同意書門檻,十分不合理。(攝影/廖昱涵)

徐亦甫評論,這次修法主要是要解決之前釋字 709 號的問題,「整體來說當然是變好,只是變好的比例很低,沒有徹底改變實務上發生的問題。」他指出,新法中較明顯修惡的是第 36 條中撤回同意書的限制,改成必須是因為「權利價值比率或分配比率」改變才可撤簽。

徐亦甫解釋,現行法只要任何權利義務的變動就可以撤回同意書,目的是要排除那種惡意的撤回。其實都更中重要的不是只是「價格」,還包含了建築形式,例如:一棟變兩棟、住商比例、停車位、室內格局等,一個建築是要件的組合,不會只有看價格。而這些都可能發生在分配比率不變、甚至更高情況下,讓撤簽變成一種新門檻。

換個視野看看吧!更多《沃草》都更修法正反意見系列專題報導: